身体のつながりを解き明かす!アナトミートレイン入門:整体師への第一歩

はじめに:なぜ「つながり」が整体の鍵なのか?

「肩が凝っているから肩をもむ」「腰が痛いから腰を押す」… これは一般的な対症療法ですが、根本的な改善に至らないケースも少なくありません。なぜなら、私たちの身体は、個々のパーツの集合体ではなく、互いに影響し合う「つながり」で成り立っているからです。この身体の「つながり」を理解する上で、近年注目されているのが「筋膜(きんまく)」と、その連続性を体系化した「アナトミートレイン」という考え方です。

整体初心者の方や、これから整体師を目指す方にとって、この「筋膜」と「アナトミートレイン」の知識は、施術の効果を格段に高め、クライアントの悩みに深く応えるための強力な武器となります。この記事では、筋膜の基本的な役割から、アナトミートレインの魅力的な世界、そしてその知識を深く学べる場まで、わかりやすく解説していきます。身体の不思議な「つながり」を知ることで、整体への理解が深まり、新たな視点が開けるはずです。

身体を支える網目構造:「筋膜」とは何か?

「筋膜」という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的にどのようなものかご存知でしょうか?筋膜とは、筋肉を個別に包み込んでいる薄い膜だけを指すのではありません。実際には、筋肉だけでなく、骨、内臓、神経、血管など、身体のあらゆる組織を包み込み、支え、そして繋げている結合組織のネットワーク全体を指します。全身に網の目のように張り巡らされており、「第二の骨格」とも呼ばれるほど、身体の構造と機能維持に不可欠な存在です。

筋膜の構造と種類

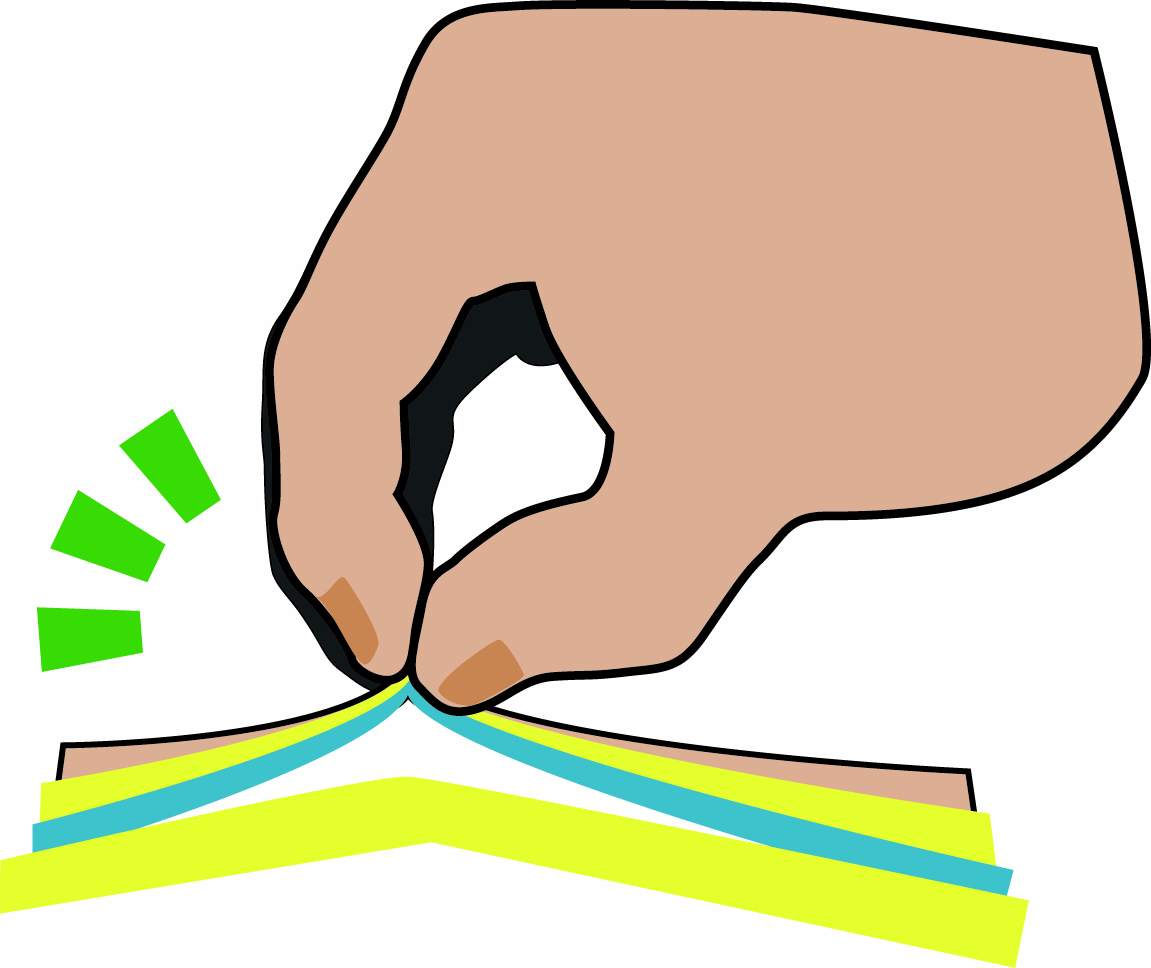

筋膜は主に、強度を保つコラーゲン線維と、伸縮性を与えるエラスチン線維というタンパク質で構成されています。全身タイツのように身体全体を覆っているとイメージすると分かりやすいかもしれません。

筋膜はその位置や深さによって、いくつかの種類に分類されます:

- 浅筋膜 (Superficial Fascia): 皮膚のすぐ下にあり、脂肪層を含み、血管や神経を包んでいます。衝撃吸収や皮膚と筋肉の間の滑りを助ける役割があります。

- 深筋膜 (Deep Fascia): 個々の筋肉や筋肉群を包み込み、分離しつつも連携を保ちます。姿勢維持や運動機能に密接に関わっています。筋肉を覆う筋外膜、筋線維の束を覆う筋周膜、個々の筋線維を覆う筋内膜などが含まれます。

- 内臓筋膜 (Visceral Fascia): 内臓を包み込み、適切な位置に保持し、臓器同士が滑らかに動けるようにサポートします。

筋膜の重要な機能

筋膜は単なる「膜」ではなく、多岐にわたる重要な役割を担っています:

- 構造のサポートと姿勢保持: 筋肉や骨、内臓を適切な位置に保ち、身体全体の形状と安定性を維持します。全身に広がるネットワークによって、身体を一つの統合されたユニットとして機能させています。

- 力の伝達: 筋肉が生み出した力を効率的に他の部位へ伝達します。一つの筋肉の動きが、筋膜のネットワークを介して全身に影響を与えるため、スムーズで協調的な運動が可能になります 。

- 保護と緩衝: 組織同士の摩擦を防ぎ、外部からの衝撃を吸収して筋肉や内臓を守ります 。

- 潤滑と動きの促進: 筋肉や組織同士が滑らかに動けるように、「潤滑油」のような役割を果たします。

- 感覚受容: 筋膜には多くの感覚受容器が存在し、痛み、圧、張力、位置などの情報を脳に伝達します。身体の状態を把握し、動きを調整するためのセンサーとしての役割も担っています。

- 循環の促進: 筋膜内には毛細血管やリンパ管が豊富に通っており、筋膜が適切に動くことで体液循環が促進され、新陳代謝や老廃物の排出を助けます。

整体における筋膜の重要性

これほど重要な筋膜ですが、非常にデリケートな側面も持っています。長時間同じ姿勢を続けたり、運動不足、怪我、精神的なストレスなどによって、筋膜は硬くなったり、隣接する組織とくっついて滑りが悪くなる「癒着」を起こしたりします。

筋膜が癒着すると、その部分だけでなく、筋膜のネットワークを通じて離れた場所にも影響が及びます。これが、肩こり、腰痛、関節の可動域制限、原因不明の痛みや痺れなど、様々な不調の引き金となるのです。例えば、デスクワークで肩周りの筋膜が癒着すると肩こりの原因となり、スポーツでの不適切なフォームは筋膜の癒着を招きパフォーマンス低下につながります。

整体の施術において、この筋膜の癒着や歪みを解放し、正常な滑りと柔軟性を取り戻すアプローチ(筋膜リリース)は非常に重要です 。筋膜の状態を整えることで、筋肉の機能回復、痛みの軽減、可動域の改善、姿勢の矯正、さらには血行促進による疲労回復など、多くの効果が期待できるのです。

全身をつなぐ路線図:「アナトミートレイン」理論

筋膜が全身でネットワークを形成していることは理解できましたが、その「つながり」には特定のパターンや方向性があるのでしょうか?この疑問に答えるのが、トーマス・W・マイヤース氏によって提唱された「アナトミートレイン」理論です。

アナトミートレインとは?

アナトミートレインは、身体の筋膜と筋肉(筋筋膜)がどのように連続して繋がり、姿勢の制御や運動の連鎖(身体の動きが連動する仕組み)に関わっているかを説明する画期的な概念です。マイヤース氏は、この全身にわたる筋膜の連続した経路を「筋膜経線(Myofascial Meridians)」と名付け、それをまるで列車の「路線(ライン)」、筋肉や骨の付着部などを「駅(ステーション)」に例えて解説しました。

この理論は、従来の解剖学のように筋肉を個別に捉えるのではなく、筋膜を介した「全身のつながり」という視点を提供します。身体は部分の寄せ集めではなく、相互に連携し影響し合う一つの統合されたシステムである、という考え方が根底にあります。

アナトミートレインの基本原則

アナトミートレインの理論は、いくつかの基本的な原則に基づいています:

- 筋膜は同じ深さで直線的に走る傾向がある: ラインを構成する筋膜や筋肉は、概ね同じ深さの層を、比較的まっすぐな経路で走行します。

- 筋膜はラインとして互いに繋がり、影響し合う: 各ラインは独立しているわけではなく、他のラインとも相互に作用し、影響を与え合っています。

- 各ラインには主要な役割がある: それぞれのラインは、姿勢の維持、特定の方向への動きの制御、力の伝達など、固有の主要な機能を持っています。

アナトミートレインの主なライン

アナトミートレインでは、全身に12本の主要な筋膜経線(ライン)が定義されています 11。ここでは、特に基本的で重要なラインをいくつか紹介します。

- スーパーフィシャル・バック・ライン (SBL): 体の後面を走るライン。

- スーパーフィシャル・フロント・ライン (SFL): 体の前面を走るライン。

- ラテラル・ライン (LL): 体の側面を走るライン。

- スパイラル・ライン (SL/SPL): 体を螺旋状に走るライン。

- アーム・ライン (ALs): 腕を走る複数のライン。

- ファンクショナル・ライン (FLs): 体幹と四肢を対角線上に繋ぎ、機能的な動きに関わるライン。

- ディープ・フロント・ライン (DFL): 体の深部(コア)を走るライン。

これらのラインを理解することは、身体の動きや姿勢のパターン、そして不調の原因を全体的な視点から捉えるために非常に役立ちます。

主要ライン解説:SBLとSFLを知る

アナトミートレインの数あるラインの中でも、最も基本的で、姿勢に大きな影響を与えるのが「スーパーフィシャル・バック・ライン(SBL)」と「スーパーフィシャル・フロント・ライン(SFL)」です。これらは身体の前後を支える主要な柱と言えます。

スーパーフィシャル・バック・ライン (SBL:浅層後面ライン)

- 走行経路: 足の裏(足底筋膜)から始まり、かかと、ふくらはぎ(下腿三頭筋)、太ももの裏(ハムストリングス)、仙骨を通って背骨の両側(脊柱起立筋群)、首の後ろ、後頭部を経て、頭頂を通り、眉間の上あたりまで到達します。文字通り、身体の後面全体を縦断する長いラインです。

- 機能: SBLの主な役割は、身体を重力に抗して直立させ、伸展した状態(まっすぐな姿勢)を保つことです。私たちが前かがみになりすぎずに立っていられるのは、このSBLが後ろからしっかりと支えているおかげです。赤ちゃんがすぐには立てないのは、このSBLがまだ十分に発達していないためであり、逆に高齢になるとSBLが弱まり、姿勢が丸くなっていく傾向があります。SBLは姿勢維持に重要な「抗重力筋」が多く含まれ、持久力のある遅筋線維が主体です。

- 関連する症状: SBL上の筋膜に緊張や短縮、癒着などが起こると、様々な不調が現れます。代表的なものとしては、腰痛、背中の張り、首や肩のこり(特に後頭部や首の付け根)、それに伴う頭痛、太もも裏の張りや痛み(ハムストリングスの問題)、足底筋膜炎などが挙げられます。特に猫背姿勢が続くと、SBLは常に引き伸ばされた状態となり、背中の張りを生み、それが頭部の筋膜を引っ張り上げて頭痛や首こりを引き起こすことがあります。

スーパーフィシャル・フロント・ライン (SFL:浅層前面ライン)

- 走行経路: 足の指の上面から始まり、すねの前(前脛骨筋など)、膝蓋骨、太ももの前(大腿四頭筋)、骨盤の前、腹部(腹直筋)、胸骨、首の前(胸鎖乳突筋など)を経て、頭蓋骨の側面(側頭部)あたりに到達します。身体の前面を縦断するラインです。

- 機能: SFLは、SBLと対になる形で身体の前面を支え、姿勢のバランスを取ります。特に、体幹を屈曲させる(前かがみになる)、膝を伸ばすといった動作に関与します。また、腹部や胸部の内臓を保護する役割も担っています。驚いた時や危険を感じた時に、とっさに身体を丸めて防御姿勢をとるのは、このSFLが収縮する反射的な反応です。SFLには瞬発的な力を発揮する速筋線維が多く含まれる傾向があります。

- 関連する症状: 長時間前かがみの姿勢(デスクワークやスマートフォンの使用など)を続けていると、SFLは収縮し硬くなりがちです。SFLが縮こまると、その反対側にあるSBLが常に引っ張られる状態となり、結果として背中や腰に負担がかかり、痛みや張りを引き起こす原因となります。腰痛に対して腰だけをマッサージしてもなかなか改善しない場合、実は前面のSFLの短縮が根本的な原因であることも少なくありません。また、腹直筋の過緊張は胸郭を引き下げ、呼吸を浅くする可能性もあります。

臨床への応用:アナトミートレインで身体の見方が変わる

アナトミートレインの理論は、単なる解剖学的な知識にとどまらず、整体やリハビリテーション、スポーツトレーニングなどの臨床現場で非常に役立つ実践的なツールとなります。

「痛みの原因は痛い場所にあるとは限らない」

アナトミートレインを理解する最大のメリットの一つは、「症状が出ている場所」と「根本的な原因がある場所」が離れているケースを説明できることです。

例えば、慢性的な腰痛に悩むクライアントがいるとします。従来のアプローチでは腰周りの筋肉を中心に施術することが多いでしょう。しかし、アナトミートレインの視点で見ると、腰痛の原因がSBL(スーパーフィシャル・バック・ライン)上の他の部位にある可能性が考えられます。具体的には、足裏(足底筋膜)やふくらはぎ(腓腹筋、ヒラメ筋)、太ももの裏(ハムストリングス)の筋膜が硬くなっていたり、癒着していたりすることで、SBL全体が引っ張られ、結果として腰部に過剰な負担がかかり、痛みが発生しているのかもしれません。実際に、腰痛のクライアントに対して、足裏やふくらはぎの筋膜リリースを行うことで、腰の痛みが軽減したり、可動域が改善したりするケースは少なくありません。ふくらはぎの筋肉(腓腹筋)は筋膜を介して骨盤まで繋がっているため、その硬さが腰痛に直結することがあるのです。

同様に、肩こりの原因が、直接肩周りではなく、アーム・ライン(腕のライン)や、場合によってはラテラル・ライン(体側ライン)やスパイラル・ライン(螺旋ライン)上の問題に起因していることもあります。例えば、手の使いすぎや腕の筋膜の緊張が、ラインを通じて肩や首に影響を及ぼすのです。

評価とアプローチへの活用

アナトミートレインは、クライアントの身体を評価する際の「地図」として機能します。姿勢や動きを観察し、どのラインに問題がありそうか仮説を立てることができます。

- 姿勢評価: 立位や座位の姿勢を観察し、前後・左右・回旋のどの方向に歪みや偏りがあるかを見ます。例えば、猫背姿勢が強い場合はSFLの短縮とSBLの伸長・緊張、左右の肩の高さが違う場合はラテラル・ラインやスパイラル・ラインのアンバランスなどが考えられます。

- 動作評価: 歩行や前屈、後屈、側屈、回旋などの基本的な動作を行ってもらい、動きの制限や代償動作(他の部位でかばう動き)がないかを確認します。特定の動きで痛みや制限が出る場合、その動きに関与するアナトミートレインのライン上に問題がある可能性を探ります。

- 触診: 評価で問題が疑われるライン上の筋膜や筋肉を実際に触れ、硬さ、圧痛、滑りの悪さなどを確認します。

これらの評価に基づいて、問題となっているライン全体を視野に入れた施術アプローチを計画します。単に痛い場所を揉むのではなく、原因となっているライン上の筋膜の癒着を剥がしたり(筋膜リリース)、短縮している部分をストレッチしたり、弱化している部分を活性化したりすることで、全身のバランスを整え、根本的な改善を目指します。例えば、腰背腱膜(腰部の筋膜)に関連する腰痛の場合、腰背腱膜だけでなく、そこにつながる広背筋や大殿筋、さらには上肢や下肢への繋がりも考慮したアプローチが有効になります。

このように、アナトミートレインの理論を応用することで、より包括的で効果的な評価と施術が可能となり、整体師としてのスキルアップに繋がります。

まずは体験!メディカル整体アカデミーの見学説明会へ

「筋膜やアナトミートレインについてもっと知りたい」「MSAの授業はどんな感じなんだろう?」「自分にも整体師ができるかな?」… そんな疑問や興味をお持ちの方に、ぜひ参加をおすすめしたいのが、メディカル整体アカデミーが開催している無料の「見学説明会(施術体験会)」です。

見学説明会(施術体験会)の内容

この説明会は、単に学校の説明を聞くだけではありません。MSAの整体に対する考え方や技術の一端を、実際に「体験」できる貴重な機会です。

- ヒアリングと姿勢チェック: まず、普段の身体の使い方や気になる症状などをヒアリングし、専門的な視点から姿勢の癖を確認します。写真撮影も行い、客観的に自分の姿勢タイプを知ることができます。これは、アナトミートレインの考え方に基づいた評価の第一歩とも言えます。

- 施術体験: 実際にMSAで教えられている施術の一部を体験できます。講師が行う施術を受けることで、どのような知識とスキルが学べるのか、そして筋膜へのアプローチが身体にどのような変化をもたらすのかを実感できるでしょう。プロの技術に触れることで、整体の奥深さや面白さを体感できます。

- 個別相談と業界情報: 体験後には、疑問や不安に思っていることを気軽に相談できます 41。コース内容や学費、通学方法についてはもちろん、「整体業界の本当のところ」といった、普段なかなか聞けないリアルな情報も得られます。これは、将来整体師として働くことを考えている方にとって、非常に有益な情報となるはずです。

参加するメリット

- MSAの教育方針や雰囲気を肌で感じられる 。

- 自分の身体の歪みや癖を知り、改善のヒントが得られる。

- プロの整体技術の一端を無料で体験できる(通常9,900円相当の施術)。

- 整体業界に関するリアルな情報を得られる。

- 入学に関する疑問や不安を直接解消できる。

この体験会は、MSAがどのような場所で、何を学べるのかを知るだけでなく、自分自身が整体師に向いているか、どのような整体師になりたいかを考えるきっかけにもなります。

申し込み方法

見学説明会(施術体験会)は随時開催されており、予約制です。

- ウェブサイト: メディカル整体アカデミーの公式ウェブサイト内にある申し込みフォームから予約できます。

- 電話: 電話での問い合わせ・予約も可能です(TEL:03-6273-8215 受付時間 9:00-20:00)。

入学を検討している方はもちろん、「まずは話を聞いてみたい」「整体を体験してみたい」という方も大歓迎です。ただし、無料施術体験は毎月先着5名様限定となっているため、興味のある方は早めに申し込むことをお勧めします。

まとめ:身体のつながりを学び、未来への扉を開こう

今回は、整体の効果を高める鍵となる「筋膜」と、その全身のつながりを解き明かす「アナトミートレイン」理論について解説してきました。身体は単なるパーツの集合ではなく、筋膜というネットワークによって精巧に結びつき、互いに影響し合っています。この視点を持つことで、痛みの根本原因を見抜き、より効果的なアプローチを行うことが可能になります。

アナトミートレインの知識は、整体師としてクライアントの悩みに深く寄り添い、真の改善へと導くための羅針盤となるでしょう。そして、その専門的な知識と実践的な技術を、科学的根拠に基づき、経験豊富な専門家から深く学ぶことができるのが、メディカル整体アカデミーです。独自のエコー授業やトリガーポイントへの深い洞察、最新知識を学び続ける力の育成など、他にはない環境が用意されています。

もしあなたが、整体の世界に足を踏み入れたい、あるいは整体師としてさらにスキルアップしたいと願うなら、まずはメディカル整体アカデミーの見学説明会(施術体験会)に参加してみませんか? 身体の不思議な「つながり」を体感し、あなたの可能性を探る第一歩となるはずです。ぜひ、その扉を開いてみてください。

無料体験会

無料体験会 資料請求

資料請求